Famille MANSBENDEL - Hans Heinrich (1756-1817), pasteur

Hans Heinrich MANSBENDEL, est né le 5 septembre 1756 à Mulhouse, fils de Hans Heinrich MANSBENDEL, drapier, et de Juliana SCHLUMBERGER (Source : Généalogie MANSBENDEL par Ernest MEININGER, fiche n° 16).

.jpg)

Le site GenWiki.de relate sa biographie (Nattwerder/Pfarrer, 1800) :

Né le 05/09/1756 à Mulhouse, fils de Hans Heinrich MANSBENDEL (* 16.11.1727 à Mulhouse, + 26.07.1791 à Mulhouse) et Juliane SCHLUMBERGER (* 01.04.1731, + 17.04.1804 à Mühlhausen), il étudie à Lausanne, et après avoir réussi l'examen a été aumônier dans l'armée française (Schweizerregiment) à Aubonne.

Peu de temps après son retour dans sa ville natale, il a reçu un avis favorable comme prédicateur pour l'Amérique, qu'il a accepté. Lors de son voyage, il a utilisé à Londres le temps de son attente avant de partir, pour prêcher tous les dimanches dans les églises allemandes et françaises. Cela est devenu plus largement connu, il est resté là pendant un certain temps et a finalement abandonné complètement son voyage en Amérique quand lui a été offert le poste vacant par le pasteur Dumont à Saint-Pétersbourg, qu'il a accepté (Juillet 1786 - Novembre 1797). A partir du printemps 1800, il était pasteur à Nattwerder, le 1er décembre pasteur de l'Eglise réformée wallonne à Magdebourg (1802-1810). Il est décédé en 1817 à Lunebourg.

Elle est aussi mentionnée dans 'Bemerkungen über die Religionsfreyheit der Ausländer im Rußischen' (vol.3, p.64-65) :

Jean Henri MANSBENDEL, originaire de Mulhausen en Suisse, reçut, après avoir étudié à l'Académie de Lausanne, le poste d'aumônier au régiment suisse d'Aubonne, agissant au service du Royaume de France, puis de Châteauvieux, délivrant pendant des années chaque dimanche des prêches en français et en allemand. De retour dans sa patrie, il se consacra aux affaires dévolues au poste qu'il avait reçu, dont il démissionna attiré par les sirènes du Nouveau Monde. Il se rendit à Londres en attendant un moment propice pour rejoindre par bateau les Etats-Unis. Durant son séjour britannique, il prêcha chaque dimanche pendant plusieurs mois dans la capitale britannique dans presque toutes les chapelles allemandes et françaises. Ce long séjour lui permit de multiplier connaissances et amis et eut pour conséquence qu'il n'entreprit pas de voyage vers les Etats-Unis. Par lettres qu'il recevait de Suisse, on lui attribua en 1785 le poste de pasteur de la communauté française à Saint-Pétersbourg. Monsieur Dumont, qui avait démissionné de ce poste, et à qui il devait succéder, le rencontra à Londres et le persuada de préférer à son voyage aux Etats-Unis ce poste à Saint-Pétersbourg.

Ce remplacement est évoqué dans une correspondance de François Pierre PICTET (1728-1798) avec le comte Alexandre Romanovitch VORONTSOV (1741-1805), datée du 1er mai 1786 à Londres (Sources : Fondation des archives de la famille Pictet, p.79, et Google, p.11).

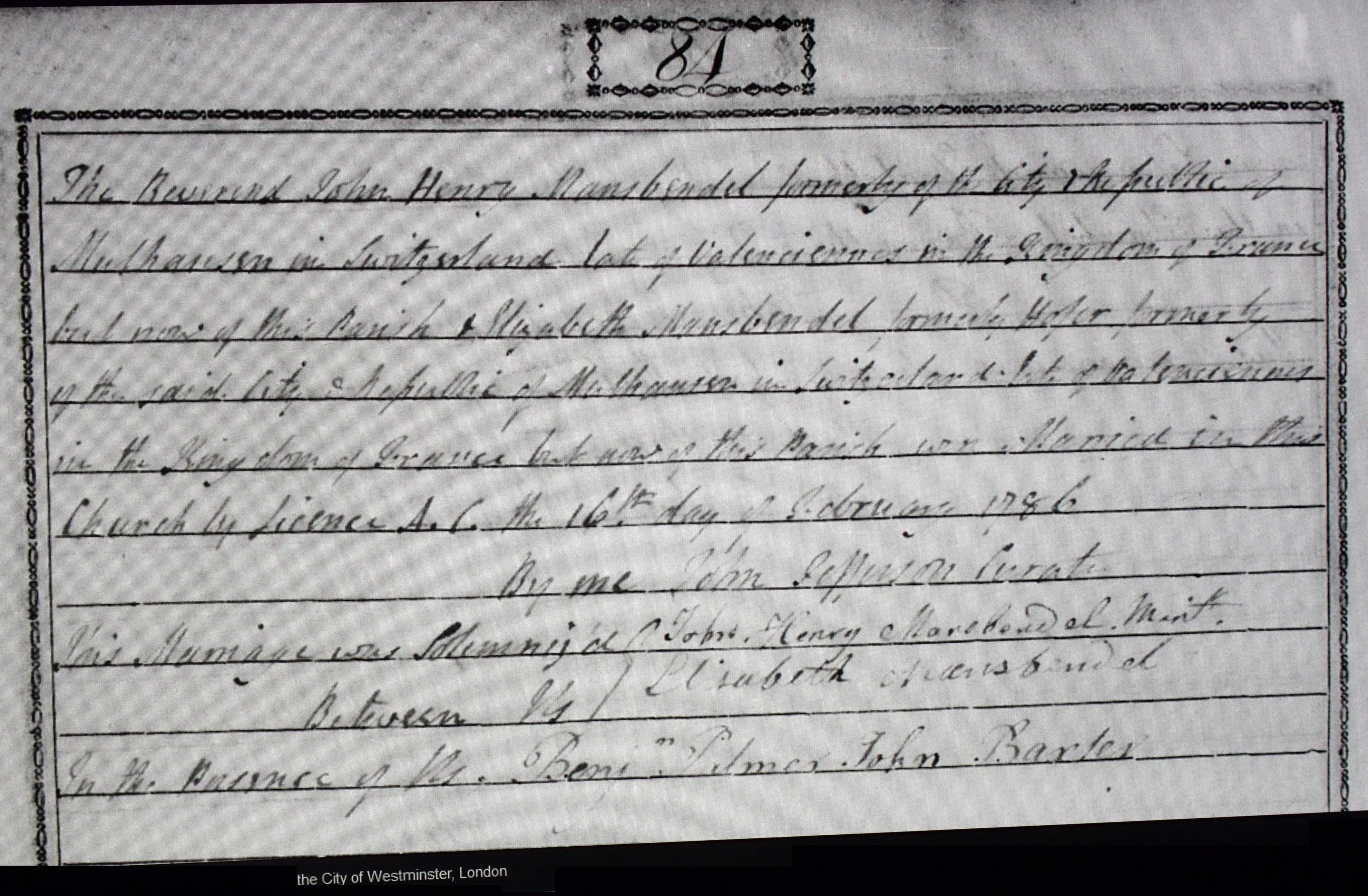

Durant son séjour à Londres, le révérend John Henry MANSBENDEL épouse Elizabeth HOFER le 16 février 1786 à Westminster (Ste-Anne). Dans le Bulletin du Musée historique de Mulhouse de 1919 (Gallica, p.135), il est indiqué que Jean-Henri MANSBENDEL, pasteur, fils de Jean-Henri MANSBENDEL (né vers 1730), drapier à Mulhouse et de Julie SCHLUMBERGER (1731-1804), naquit à Mulhouse le 5 septembre 1756 et mourut à Lunebourg en 1817. Il fut d'abord pasteur-suffragant à Mulhouse, puis successivement pasteur en Angleterre, en Russie (Pétrograd) et en Westphalie (Lunebourg). Il épousa en Angleterre la veuve d'un pasteur RISLER (il s'agit de Elisabeth HOFER divorcée de Josué RISLER le 10 octobre 1785, comme cité dans le Bulletin du Musée historique de Mulhouse de 1984 p.38) ; celle-ci mourut en 1834.Tout ce que Mr votre frère a bien voulu me dire d'obligeant de la part de v. e. me persuade que sans indiscrétion je puis prendre la liberté de vous recommander Mr MANSBENDEL qui va remplir à St-Petersbourg la place de ministre français et qui, ayant passé quelques mois à Londres, s'y est fait connaître d'une manière si avantageuse dans toute la société suisse et génevoise, que j'ose me flatter que v. e. ne sera pas fâché de faire sa connaissance...

Ce MANSBENDEL, de Mulhouse, ancien aumônier d’un régiment suisse au service de France, pasteur de l’église suisse de Londres, sera en effet pasteur de l’église française de Pétersbourg (Mézin-Rjéoutski).

Dans un cartouche en forme d'éventail, orné d'arabesques et surmonté de trois têtes d'anges ailés : Joh. Heinerich / Mansbendel / V. D. M. (3 lignes). Gravure sur bois. 60/86. Env. 1780. Musée historique. Il n'y a pas d'illustration.

Dans 'Mémoires secrets sur la Russie, sur les règnes de Catherine II, de Paul Ier et sur les moeurs de St-Petersbourg', est évoquée la période 1786-1797 où Jean Henri MANSBENDEL a été pasteur à Saint-Pétersbourg (Gallica, Google).

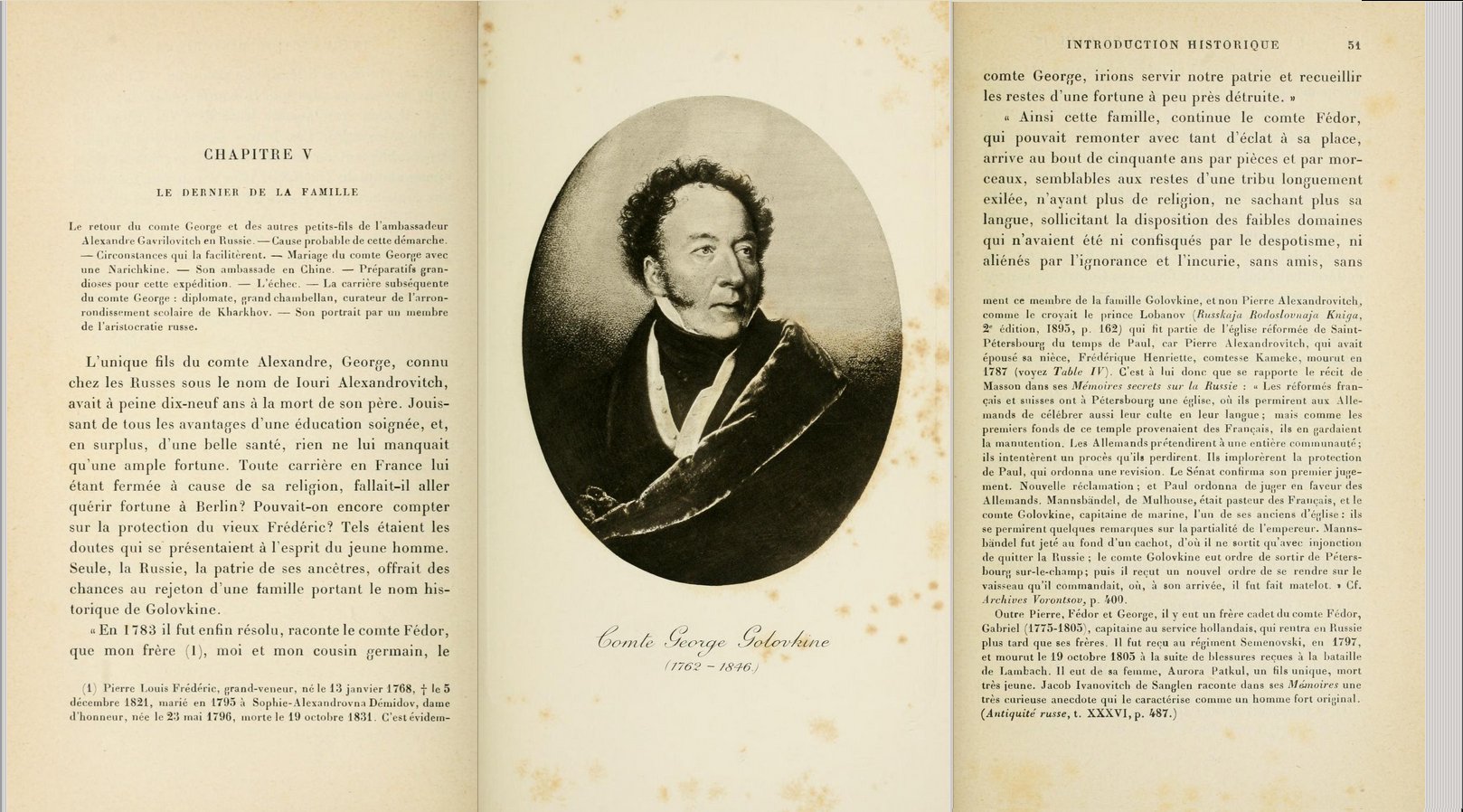

Les réformés français et suisses ont à Petersbourg une église, où il permirent aux allemands de célébrer aussi leur culte en leur langue ; mais comme les premiers fonds de ce temple provenaient des Français, ils en gardaient la manutention. Les allemands prétendirent une entière communauté ; ils intentèrent un procès qu'ils perdirent. Ils implorèrent la protection de Paul, qui ordonna une révision. Le sénat confirma son premier jugement. Nouvelle réclamation ; et Paul ordonna de juger en faveur des Allemands. Mannsbändel de Mulhouse était pasteur des Français, et le compte Gollowkin, capitaine de marine, l'un de ses anciens d'église : ils se permirent quelques remarques sur la partialité de l'empereur. Mannsbändel fut jeté au fond d'un cachot, d'où il ne sortit qu'avec injonction de quitter la Russie : le comte Gollowkin eut ordre de sortir de Petersbourg sur-le-champ ; puis il reçut un nouvel ordre de se rendre sur le vaisseau qu'il commandait, où, à son arrivée, il fut fait matelot. A la nouvelle de la mort du dernier roi de France, Catherine, saisie de frayeur, prit contre les Français en Russie des mesures de sûreté : il leur fit ordonné de prêter serment de fidélité à Louis XVII et à leur sainte religion, en jurant haine et exécration aux principes qui étaient professés en France.

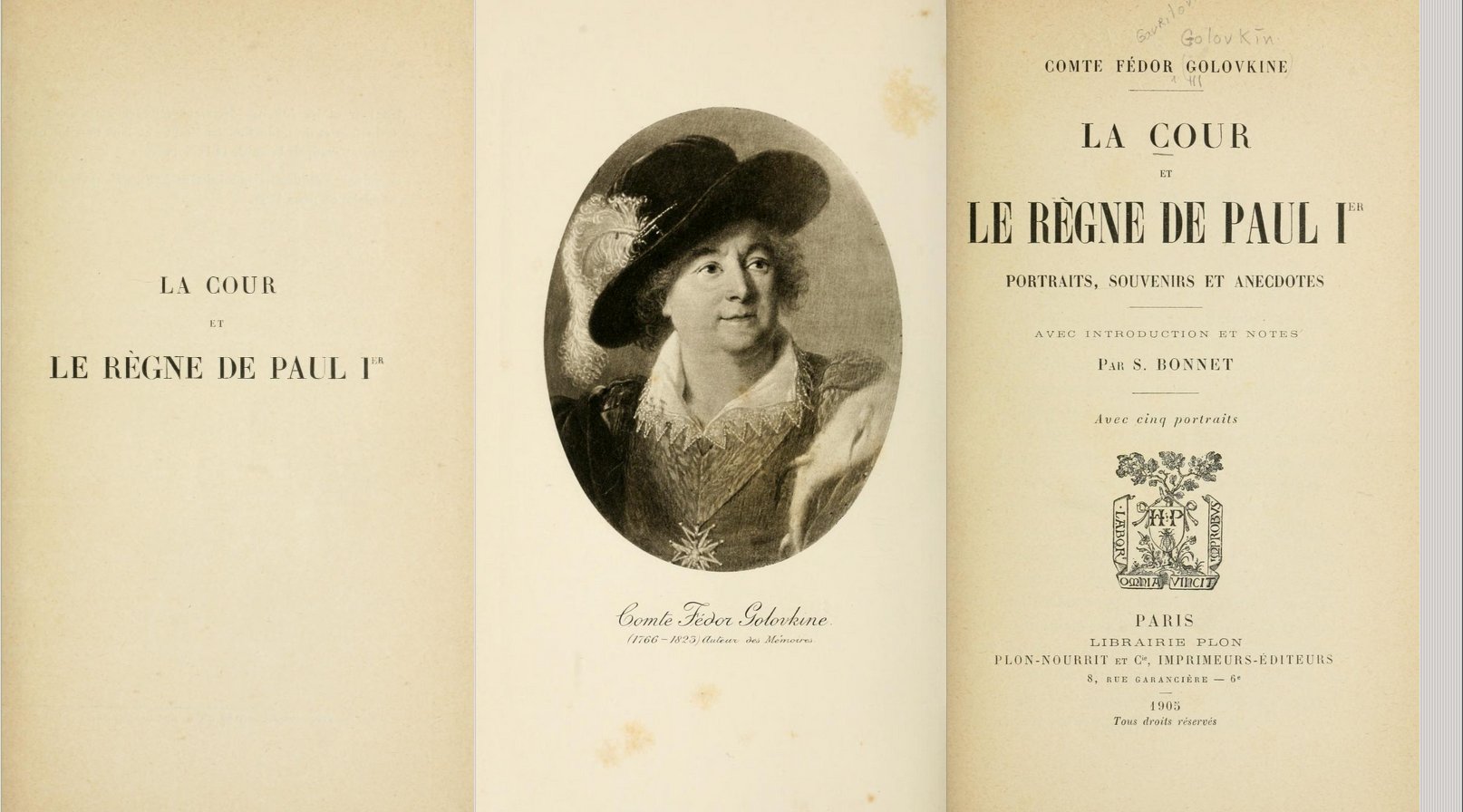

Ceci est également relaté dans 'La cour et le règne de Paul Ier (portraits, souvenirs et anecdotes) - Comte Fédor GOLOVKIN - Edition 1905 (Source : archive.org, p.51).

Le récit le plus détaillé de cette période vécue par Jean Henri MANSBENDEL, est celui décrit dans 'Les EULER - Une famille dans la communauté franco-allemande réformée à Petersbourg au XVIIIe siecle' (mémoire par Julie Kornienko).

Après le départ du pasteur Genevois Dumont pour Londres, la place de pasteur a été vacante pendant un an. En 1786, Jean Henri Mansbendel (1756-1817) a occupé ce poste. Né à Mulhouse, il était jusqu’alors ministre à Bâle. Pendant son pastorat, les conflits entre les Allemands et les Français, qui continuaient à partager le même lieu du culte, se sont amplifiées. L’intervention personnelle de l’impératrice Catherine en 1778 a apaisé les tensions entre les membres de la communauté unie pour une quinzaine d’années. Mais de nouvelles querelles ont éclaté au début des années 1790. En effet, en application du manifeste, les pasteurs français et allemand devaient recevoir des rémunérations égales. Or les fidèles germanophones, dont le nombre s’était accru (650 paroissiens allemands contre 300 Français), souhaitaient l’augmenter. Les francophones ont alors déposé une plainte au collège de Justice, dans laquelle ils accusaient la partie allemande d’avoir créé un conseil et une caisse à part, et de verser à son pasteur une rémunération plus importante. Les Allemands, ont riposté en les accusant de ne pas respecter le règlement de Catherine, notamment en achevant tardivement offices, ce qui retardait alors leur propre service. En outre, ils voulaient que leurs confrères augmentent les collectes. Le collège de Justice a décidé de résilier le conseil indépendant des Allemands et de supprimer leur caisse autonome. Son injonction a touché également les Français, qui devaient désormais achever leur service vers 11 heures. La partie allemande a alors fait appel au Sénat, mais cette procédure a été ensuite révoquée par le nouveau conseil ecclésiastique des deux communautés, en 1794. Toutefois, la paix a été de courte durée. Les revenus de la paroisse germanophone croissaient de plus en plus, à l’inverse de ceux de la partie française. Qui plus est, cette dernière avait retardé l’heure du commencement du service, fixé à 9 heures, en le reportant à 10 heures. En décembre 1796, les anciens allemands ont adressé une supplique à Paul Ier (1796-1801) demandant le partage des biens immobiliers de la communauté unie. En mars 1797, l’empereur a signé l’oukase autorisant cette mesure, à condition que les deux nations s’accordent. Les Français s’y sont refusés et ont répondu qu’avec le partage de l’église, les Allemands rompraient l’union des deux communautés. Ces derniers devraient alors chercher un autre terrain et y bâtir un temple à leurs propres frais. Le collège de Justice n’a su apporter de solution à cette affaire car les exigences des deux camps contredisaient le manifeste de 1778. Finalement, Paul a imposé aux paroissiens le changement des heures du culte. Les Allemands devaient désormais célébrer la messe de 8 à 10 heures et les Français de 10 heures jusqu’à midi. Visiblement, cette résolution n’était pas suffisante pour mettre un point final au conflit, et la crise a pris une nouvelle ampleur. Suivons son déroulement d’après deux documents de l’époque. Le premier de ces témoignages est le livre de mémoires du président du collège de Justice, le conseiller secret Karl Heinrich von Heyking (1751-1809). Dans ses écrits sur le règne de Paul, il a évoqué le conflit entre les communautés réformées, à la résolution duquel il a été fortement impliqué. Effectivement, ils ne sont pas impartiaux, et pour éviter toute conclusion unilatérale, nous les comparerons aux sources à notre disposition. Cependant, nous ne prétendons pas à la reconstitution complète et juste de cette affaire. Les mémoires des protagonistes sont pour le moins impartiaux et bien souvent lacunaires. Après le règlement accordé par Paul en mars 1797, von Heyking a reçu une plainte contre les Français de la part de Johann Albrecht Euler, avancé au rang de conseiller du collège (kolležskij sovetnik), et de son gendre Johann David Collins (1761-1833), qui avait remplacé le pasteur Düsing en 1790. La manière dont von Heyking rapporte les événements de ce jour-là est en elle-même intéressante : « C’est arrivé le jour d’une fête, quand je comptais me reposer, au moins jusqu’à l’heure où je devrais me présenter à la cour. On m’a annoncé le conseiller du collège Euler et le pasteur Collins. Je ne connaissais ni l’un, ni l’autre, et je les ai accueillis aussi aimablement que l’on accueille d’habitude les personnes mal tombées. Le premier a dit : « Nous sommes des députés de la communauté allemande réformée […] » Il met en évidence le fait qu’il ne connaissait pas les représentants de la communauté allemande. Or si l’on compare cette déclaration à une lettre de Johann Albrecht, envoyée dix-huit ans plus tôt à Formey, on voit le contraire : « Je connais le Major Baron de Heyking : Vous l’aviez encore adressé à moi, et j’ai aussi eu sa visite. Je l’avais vu depuis un couple de fois chez ma cousine de Kayser, qui est chez la Duchesse de Courlande. Si Vous le revoyez, rappelez-moi à son souvenir. Il est courlandais, un peu fier, mais bon enfant. » Pourquoi le président du collège a-t-il préféré dissimuler le fait d’être connu des Euler ? Essayons de le comprendre. Ainsi, en 1797, les Allemands protestaient contre la location non autorisée de la maison commune par trois anciens français, à savoir le grand veneur (ober-egermejster), le comte Petr Golovkin, le négociant suisse Jean Fürs et le courtier Gustave Bousanquet. Outre les problèmes causés par la gestion autonome des parties communes, ils se sont indignés d’une déclaration publique des Français, d’après laquelle « l’église réformée allemande n’existait pas ». Les représentants allemands ont d’abord voulu régler le conflit à l’amiable, car ils n’ont pas directement déposé leur plainte au collège de Justice, mais ont choisi un jour férié pour le présenter au président von Heyking en personne. Celui-ci a interrogé Petr Golovkin et son frère, le maître des cérémonies (ceremonijmejster) Fedor Gavrilovic Golovkin, qui ont affirmé que seuls les Français avaient droit sur les biens ecclésiastiques. Après avoir essuyé un refus de négocier de la part du pasteur Mansbendel, les Allemands ont déposé officiellement une plainte au collège de Justice. Ce dernier a alors demandé aux Français d’y répondre et de donner des explications à ce sujet. Le conseil ecclésiastique a alors répondu par une lettre en allemand qui était, selon les mots de von Heyking, « un libelle » contre la partie allemande, contre les membres du collège et même contre la souveraine défunte. Von Heyking insiste dans ses mémoires sur sa volonté d’épargner les membres du conseil ecclésiastique d’une sanction pénale qu’ils encouraient en raison de leur plainte. Le président du collège a donc proposé à ses collègues de la renvoyer à ses signataires, mais tous s’y sont opposés, car ils estimaient que les Français avaient violé le manifeste de 1778. Se trouvant dans une impasse, von Heyking a alors proposé de reporter la résolution de ce cas. Parallèlement, il a en a informé le chef du Sénat, le procureur général Aleksej Borisovic Kurakin, dont les Golovkin étaient parents par alliance. Contrairement à ce qu’il a dit sur l’impossibilité de retourner la lettre aux Français, il lui a demandé de persuader les frères Golovkin de la corriger et d’y effacer tous les passages irrévérencieux. Le procureur a échoué, et le collège a décidé alors de convoquer les membres du conseil ecclésiastique afin de les interroger. Lors de la première session, l’un d’eux, Bousanquet, a nié sa participation à la rédaction de la lettre. Le pasteur Mansbendel a été alors auditionné. Il a reconnu sa part dans la rédaction du document mais n’a exprimé aucun regret. Indigné par son comportement, le collège a pris la décision de le démettre de ses fonctions. Von Heyking a demandé pour lui un sursis de trois jours. Néanmoins, pour le collège, et surtout pour le secrétaire de l’empereur, Fedor Maksimovic Briskorn, il importait de retrouver l’instigateur du rapport et le brouillon du document. On a alors envoyé un clerc accompagné du marchand Fürs chez Golovkin, mais ce dernier a affirmé ne plus posséder le document. Rapidement des bruits ont couru dans tout Pétersbourg affirmant qu’une perquisition avait été effectuée par la police chez le comte. Sans préciser qui en était l’instigateur, von Heyking les a rapportés au procureur général Kurakin, et ils ont décidé ensemble de déclarer le pasteur Mansbendel principal coupable. Quant aux anciens, ils ont été reconnus incapables d’exercer leurs fonctions en raison de leur « ignorance de la loi ». Mais le pasteur et les Golovkin ont refusé de céder et ils ont fait appel au Troisième département du Sénat, chargé des affaires pénales et civiles des provinces conquises, et dont la compétence comprenait aussi le collège de Justice. Sur ces entrefaites, des bruits sur cette affaire sont parvenus jusqu’à l’empereur. Au dire de von Heyking, il a demandé lui-même lors d’une audience, des explications sur l’agitation qui régnait dans les milieux protestants. Après avoir appris à propos de l’appel déposé par Mansbendel au sujet de sa révocation, l’empereur l’a fait mettre en prison pour « manque de respect » envers le collège. D’après von Heyking, une telle sanction s’explique par le fait que Paul craignait la fronde parmi les protestants de Livonie, dont les pasteurs avaient introduit plusieurs modifications dans le rituel religieux1. Il est allé jusqu’à faire publier une circulaire interdisant tout écart avec la confession d’Augsbourg. Peut-être la lettre de Mansbendel et de Golovkin contenait-elle aussi des critiques pointant la partialité de Paul qui avait autorisé le partage des biens de l’église entre les deux camps en mars 1797. Car en effet, von Heyking parle des « attaques du pouvoir légitime », qui rendait la lettre bien dangereuse pour ses auteurs. À son tour, le président du collège était « désespéré » par cette condamnation émanant du souverain et a décidé de faire « traîner » cette affaire au Troisième département afin que les Français demeurent en liberté. Sa position reste d’ailleurs difficile à déterminer : d’un côté, il protégeait les intérêts des Allemands dans leur litige avec les Français qui ne voulaient plus partager leur église. De l’autre, il affirme clairement vouloir protéger les francophones, et les avoir défendus auprès de l’empereur dans ses mémoires. Son mariage avec Angélique de Lafont y a certainement joué un rôle, car c’était la fille de la défunte directrice du Couvent des demoiselles nobles de Smolny, Sophie de Lafont, et du major Guillaume de Lafont. Elle était d’origine huguenote et faisait sans doute partie de la communauté française réformée. La situation s’éclaire d’avantage lorsqu’on examine les positions dans le camp opposé. Dans ses mémoires, von Heyking ne l’évoque pas, mais le Troisième département du Sénat avait également reçu une plainte de la part du collège de Justice. Comme l’indiquent les mémoires du chef de ce département, le haut-procureur (ober-prokuror) Ivan Ivanovic Dmitriev (1760-1837), et qui ont été publiées une trentaine d’années après sa mort. Le rapport du collège critiquait le contenu peu respectueux de la lettre du conseil ecclésiastique des Français réformés. D’un ton méfiant, Dmitriev raconte notamment qu’elle comprenait des affirmations « insolentes et jacobines ». Pour lui, ce procès s’annonçait délicat, car il opposait d’un côté son supérieur Kurakin, parent des comtes Golovkin et de l’autre, von Heyking, pour lequel l’empereur Paul avait manifesté sa bienveillance en le nommant président du collège de Justice et le décorant de l’ordre de Sainte-Anne en 1797. Pour assurer le bon déroulement de l’audience, il a rencontré au préalable von Heyking. Celui-ci, d’après Dmitriev, n’exigeait que la démission de Mansbendel. Concernant le comte Golovkin, il laissait à ses collègues du Sénat le soin de décider de son sort. De fait, le Troisième département était appelé à examiner trois demandes : la plainte du collège de Justice à propos de la lettre du conseil ecclésiastique, sa décision de renvoyer le pasteur Mansbendel suite à cette lettre, et l’appel de ce dernier qui contestait le verdict du collège. La première session a vu naître une scission au sein du département. Tous ses membres russes, et en particulier P. A. Sojmonov et A. S. Stroganov, ont plaidé l’innocence du pasteur et des anciens. Les étrangers, à savoir le Courlandais Hoven et le Polonais Il’inskij, se sont rangés derrière l’opinion de von Heyking. Il est intéressant de noter que le président du collège de Justice a peint un tout autre tableau de la « bataille » au Sénat. Il a notamment affirmé que le département s’était positionné « presque unanimement » en faveur du collège « pour sauver Golovkin, Mansbendel et Fürs du châtiment sévère ». D’après von Heyking, seuls deux sénateurs, Sojmonov et Strekalov, défendaient l’innocence des anciens et du pasteur dans l’affaire du libelle contre le collège. Le premier avait pris parti pour Mansbendel car la gouvernante de sa fille était parente ou amie du pasteur. Ces deux sénateurs, qui voulaient lui épargner de toute sanction pénale, ont suggéré de casser le verdict en raison des dérogations aux règles de la procédure judiciaire. Mais d’après von Heyking, cette position était inacceptable pour les autres, qui la jugeaient trop laxiste et partiale. Ils estimaient qu’il devait en parler à l’empereur et faire en sorte que les sénateurs soutenant les Français soient démis de leurs fonctions au sein du département. Ainsi, le conflit entre les anciens français et allemands a impliqué aussi les membres du Sénat. Mais les deux sources citées ne sont pas tout à fait claires sur leurs prises de position. Qui plus est, le témoignage de von Heyking paraît contradictoire, car il affirme d’abord que certains de ses collègues exprimaient la volonté de « sauver » le conseil ecclésiastique des Français, puis il précise qu’ils souhaitaient également informer l’empereur des attaques que comportait la lettre contre sa personne. Quoiqu’il en soit, le chef du département, Dmitriev, constatant la division des opinions, a proposé de suspendre la session et de la reporter à une date ultérieure. Le procureur général Kurakin lui a promis alors d’accorder les deux parties le lundi suivant. Pourtant, la conclusion de cette affaire s’est produite plus tôt, et vint de l’empereur en personne. Selon l’expression de Dmitriev, le président du collège von Heyking s’est montré le « plus actif » en se rendant à l’audience de Paul pour lui faire un rapport sur le désaccord qui existait parmi des sénateurs. Mais von Heyking a présenté une autre version des faits et n’a pas mentionné être venu chez l’empereur pour aborder cette question. En plus, d’après ses mémoires, c’est Paul lui-même qui l’a évoqué et qui lui a permis de tenter de disculper le comte Golovkin et les autres membres de l’église française réformée. Après son audience avec l’empereur, le baron a compris que ce dernier confondait peut-être le comte Golovkin avec une autre personne. En effet, Paul confondait Petr, l’ancien de la communauté, avec son frère Fedor, qui était proche de Stanislas Augustus Poniatowski. Ainsi, le mécontentement du souverain était-il lié au dernier roi polonais, qui avait été accueilli à Pétersbourg après le Troisième partage de Pologne en 1795. D’après la scène décrite par von Heyking, Paul n’appréciait guère les réunions chez le roi abdiqué, où « pérorait » le comte Golovkin. Au lendemain de cette conversation, les sénateurs ont été convoqués pour une session extraordinaire. Le procureur général Kurakin leur a lu l’oukase impérial concernant le sort du pasteur Mansbendel et les anciens de l’église française. D’après Dmitriev, qui était présent, le pasteur devait être révoqué et expulsé du pays, le comte Golovkin ne pouvait désormais exercer d’autres fonctions que son service dans la flotte, et le Sénat devait mettre en place des séminaires pour former les théologiens luthériens afin que les communautés n’aient plus besoin de recruter leurs pasteurs à l’étranger. D’après Dmitriev, cette nouvelle a « stupéfié » les sénateurs car c’était la première fois qu’un souverain tranchait sur un procès suspendu par le Sénat. Quant à von Heyking, il a dit avoir appris cette décision le lendemain. Mais dans son récit, il n’a parlé que du comte Golovkin, qui aurait été expulsé de la capitale dans son domaine familial sur l’ordre de Paul. Von Heyking a tenté à plusieurs reprises de commuer la sentence. Pour ce qui est du sort de Mansbendel et de Fürs, von Heyking n’en parle pas. Mais d’après les documents du RGADA (Archives russes d’État des actes anciens), on sait que le pasteur et le marchand ont été arrêtés en décembre 1797 pour « entêtement ». Ils ont été libérés à la fin du mois, chacun ayant promis « de ne point révéler ni le lieu où il a été pendant son absence de chez lui, ni ce qui lui a été dit pendant cet intervalle ». Après sa libération, Mansbendel a été reconduit à la frontière, accompagné de l’un de ses paroissiens dont on ignore le nom. Ce paroissien, « digne de toute confiance », a confié au pasteur Anspach que cette destitution était l’effet d’une « intrigue du parti allemand ». On peut tirer la conclusion suivante de la résolution de cette affaire : le réseau des contacts des Allemands réformés et surtout du « francophobe invétéré » Johann Albrecht Euler était plus puissant et efficace. Ceci leur a permis de gagner la cause contre les Français et obtenir la démission du pasteur qui ne leur convenait pas. Puisque von Heyking a tenté de cacher la vérité, en disant qu’il ne connaissait pas Johann Albrecht le jour où il lui a apporté la plainte, on considère qu’il a influencé les conclusions de Paul d’une façon décisive. Ses nombreuses tentatives d’insister sur le fait d’avoir voulu « sauver » les Français font penser l’inverse. Dès novembre 1797, et avant l’emprisonnement du pasteur, Jean de la Sauzais (1759-1844), qui avait fait ses études avec Étienne Dumont à Genève, a remplacé Mansbendel et a administré le culte chez les Français jusqu’en 1821. De la Sauzais aurait de nouveau défendu la communauté contre les Allemands et s’est opposé à la « fusion de son église dans la luthérienne désirée en haut lieu ». C’est ainsi que la plus grande querelle dans la communauté s’est achevée. Le siècle suivant a été beaucoup plus paisible, et ses membres ont entretenu des relations plus cordiales, en grande partie grâce à l’entente entre les pasteurs2. Ensemble, ils ont fondé et géré une école paroissiale. Ce n’est qu’en 1865, lorsque la construction de l’église allemande réformée a été achevée que les « nations » se sont séparées définitivement. À notre connaissance, il n’y a pas de travaux consacrés à la communauté réformée française au XIXe siècle...

C'est durant cette période, qu'est né leur fils Charles François Henry MANSBENDEL le 21 mars 1791 à St-Pétersbourg, qui sera militaire, d'abord capitaine et admis Chevalier dans l'Ordre royal de la Légion d'Honneur le 28 septembre 1813, puis commandant et enfin lieutenant-colonel (voir sa biographie).

La date de décès du pasteur Jean Henri MANSBENDEL n'est pas connue.

.jpg)

.jpg)